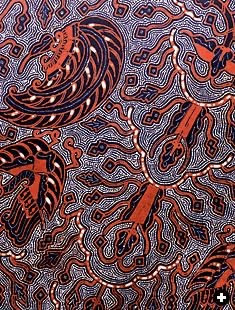

Batik dengan motif burung sawunggaling (ayam jantan, berasal dari mitos Jawa) karya Go Tik Swan, 1964, koleksi Iwan Tirta.

PELOPOR BATIK

Go Tik Swan (umumnya dikenal dengan nama KRT Hardjonagoro; lahir pada 11 Mei 1931) adalah seorang budayawan dan sastrawan

Sejak kecil Tik Swan biasa bermain di antara para tukang cap, dengan anak-anak yang membersihkan malam dari kain, dan mencucinya, mereka yang membubuhkan warna coklat dari kulit pohon soga, dan orang-orang yang menulisi kain dengan canting.

Ia juga senang mendengarkan mereka menembang dan mendongeng tentang Dewi Sri dan berbagai cerita tradisional Jawa. Dari mereka ia belajar mengenal mocopat, pedalangan, gending, Hanacaraka, dan tarian Jawa.

Tik Swan dikirim bersekolah di

Tidak jauh dari rumah kakeknya, tinggallah Pangeran Hamidjojo, putra Paku Buwana X, seorang indolog lulusan Universitas Leiden dan juga penari Jawa klasik. Di rumah sang pangeran selalu diadakan latihan tari yang sejak awal sudah mempesona Tik Swan. Sementara itu Pangeran Prabuwinoto membangkitkan minat Go Tik Swan pada karawitan Jawa.

Menarik perhatian Soekarno

Pelopor Batik

Hubungannya yang akrab dengan keluarga kraton Solo memungkinkan Tik Swan Hardjono belajar langsung dari ibunda Susuhunan Paku Buwana XII yang memiliki pola-pola batik pusaka. Pola-pola batik langka yang tadinya tidak dikenal umum maupun pola-pola tradisional lain digalinya dan dikembangkannya tanpa menghilangkan ciri dan maknanya yang hakiki.

Pola yang sudah dikembangkan itu diberinya warna-warna baru yang cerah, bukan hanya coklat, biru dan putih kekuningan seperti yang lazim dijumpai pada batik Solo-Yogya. Lahirlah yang disebut “Batik

Saat itu warna-warna cerah cuma dipakai pada batik Pekalongan, namun motif batik Pekalongan kebanyakan buketan (karangan bunga aneka warna) yang berbeda sekali dari motif batik Vorstenlanden (Solo dan Yogya) yang biasanya sarat makna.

Terobosan baru yang dilatar belakangi pemahaman yang mendalam tentang falsafah batik, selera yang baik dalam merancang pola, komposisi dan warna serta kehalusan pengerjaannya, menyebabkan batik Go Tik Swan menjadi rebutan kaum wanita golongan atas. Apalagi pemasarannya dilakukan oleh Ibu Soed, penggubah lagu anak-anak yang dekat dengan Bung Karno dan luas pergaulannya. Ibu Soed juga bisa memberi saran-saran yang berharga karena seleranya baik dalam memadukan warna dsb.

Ibu Soed merupakan salah seorang wanita yang paling dikaguminya, di samping ibunya sendiri dan ibunda Susuhunan Paku Buwana XII.

Go Tik Swan pun mengajari Ibu Soed membuat batik. Nyonya Bintang Soedibjo itu kemudian kita kenal pula sebagai pembuat batik yang handal. Saat ini batik-batik Harjonagoro banyak yang menjadi koleksi museum-museum di Eropa,

Dari petani kembali ke petani

Yang disedihkannya ialah kalau pesona magis dan historis dari batik dikalahkan oleh alasan-alasan komersial.

Saat ini, di halaman belakang rumahnya, ada sebuah bangsal yang luas, beratap tinggi dan bersih. Dindingnya dari jalinan gedek yang artistik, rancangan Harjonagoro sendiri. Di dalamnya ada kira-kira sepuluh wanita lanjut usia sedang membatik dengan antengnya. Dari celah-celah gedek angin leluasa masuk, sehingga udara Solo yang panas terasa lebih sejuk di

“Falsafah batik sebenarnya berakar pada petani, yang dibawa masuk ke keraton, lalu diperbaiki dan diperhalus. Baru kemudian timbul falsafah batik yang tidak berpijak pada pertanian.”

“Karena berasal dari petani, mestinya harus mengalir kembali ke asalnya, yaitu masyarakat pertanian. Masyarakat itu, yang kini sudah bergeser menjadi masyarakat industri agraris dan sepanjang masa sengsara, mestinya diberi kesempatan mendapat bagian dari batik.” Begitu keyakinan Harjonagoro yang pernah hidup di antara rakyat jelata (antara lain para pengrajin batik di rumah kakeknya) maupun lingkungan keraton.

Menjadi Empu Keris

Karena sibuk dengan batik dan kegiatan kebudayaan, akhirnya ia meninggalkan Fakultas Sastra UI setelah menjadi sarjana muda, untuk “mudik” ke Solo.

Hardjono Go Tik Swan bertambah tenggelam dalam kebudayaan Jawa. Ia berusaha keras menyelami dan berhasil menguak tabir pengetahuan tentang keris (ilmu Tosan Aji) yang selama itu sangat dirahasiakan.

Selain melakukan pelbagai penelitian di bidang kebudayaan, berpameran, dan menjadi pembicara tentang batik di mancanegara, ia juga mendirikan tempat pembuatan keris di Yogyakarta dengan bantuan The Ford Foundation dari AS serta membidani kelahiran hampir semua tempat pembuatan keris di Jawa dan

Yang menjadi kebanggaannya ialah tempat pembuatan keris di Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Surakarta di mana ia menjadi anggota Dewan Empu.

Koleksinya disumbangkan ke negara

Hasil jerih-payahnya selama berpuluh tahun itu dipajang sebagian di sebuah pendapa di samping rumahnya. Pendapa itu sendiri adalah sebuah bangunan bersejarah, yaitu tempat Paku Buwana I dinobatkan di awal abad XVIII. Bangunan itu dipindahkan dari tempat asalnya dan tampak dalam keadaan terawat sangat baik. Peninggalan sejarah yang berpuluh tahun dikumpulkannya dan dirawatnya dengan kasih sayang itu, pada tahun l985 dihibahkannya ke negara. Ia mengimbau para hartawan untuk menyelamatkan benda-benda bersejarah dengan membelinya lalu dikembalikan ke negara yang sering kekurangan dana.

Ia merasa risau karena banyak orang yang mestinya berwewenang melestarikan peninggalan budaya ternyata kurang peduli, sehingga peninggalan itu terancam punah. Sebaliknya, ia memuji orang-orang seperti

Setelah Soekarno meninggal, Go Tik Swan sempat kehilangan gairah merancang batik. Ia bahkan merasa tersisih, tidak dihargai dan jerih payahnya sia-sia.

Kalau pujangga R.Ng.Ranggawarsita menyatakan protesnya terhadap situasi dengan “Serat Kala Tida” dan komponis Gesang dengan lagu Caping Gunung (yang mengingatkan para pejuang bahwa mereka diberi tempat berteduh dan nasi jagung oleh para petani di desa tapi setelah merdeka melupakan desa), maka protes Hardjono Gotikswan berupa batik kembang bangah.

“Kembang bangah adalah bunga yang tumbuh di comberan. Karena mekar di tempat kotor dan berbau busuk, ia dijauhi orang,” cerita Harjonagoro.

Ternyata kreasinya itu mendapat banyak penghargaan sehingga harapannya tumbuh kembali. “Pola kembang bangah ini kebanggaan saya,” katanya.

Namun Susuhunan Paku Buwana XII menganggap Hardjono Gotikswan berjasa besar terhadap kebudayaan Jawa dan Keraton Surakarta. Bukankah ia tekun menggali, melestarikan, berbagi dan peduli pada peninggalan sejarah dan kebudayaan Jawa? Bukankah ia juga Ketua Presidium Museum Radya Pustaka dan menduduki jabatan penting di pengurusan banyak organisasi kebudayaan?

Jadi Sunan menganugerahinya gelar bupati karaton kasunanan dan bahkan Bupati Sepuh, selain bintang jasa Sri Kabadya III. Sejak itu Hardjono Gotikswan yang Jawa lahir batin itu dikenal sebagai Kanjeng Raden Tumenggung Harjonagoro.

Tentang nama Harjonagoro itu ada latar belakangnya. Kakek Buyut Hardjono Go Tik Swan, Tjan Sie Ing, yang Luitenant der Chinezen van Soerakarta itu merupakan orang pertama yang mendapat pacht (hak sewa) atas pasar yang paling besar di Surakarta, yaitu Pasar Harjonagoro.

Nama KRT Harjonagoro bisa dijumpai di banyak sekali buku dan artikel tentang batik, di dalam maupun di luar negeri. Semua itu dikumpulkannya dengan saksama. Namun sayang kali ia belum mengikuti jejak teman sekolahnya, Julius Tahija (mantan Caltex dan mantan pemilik Bank Niaga) yang sudah menuliskan riwayat hidupnya yang menarik. (HI)

Sumber artikel: tionghoa-net

Sumber foto: Wijaya Blog, Batik Central

1968

Penetapan batik sebagai busana nasional

Pada tahun 1968 batik bersama kebaya dicanangkan sebagai pakaian nasional oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, Ali Sadikin.

(Sumber artikel dari www.desaingrafisindonesia.wordpress.com)